山本周五郎 『あだこ』 おごそかな渇き 新潮文庫 昭和46年(オリジナルは昭和33年)

**

「・・その鼬は三十年の余も、夫婦で仲よくくらしていたんです」・・「そんなことがどうしてわかるんだ」「それはおどさまが、父がずっと見ていたからです」とあだこは針を留めて云った、「子供のじぶんから見ていて、三十年の余も経って、そうすると、夫婦ともすっかり・・としよりになったもんで、男の鼬は頭が禿げてしまうし、女の鼬は髪が白髪になってしまったんですって」(山本、『あだこ』、同書、p324)

**

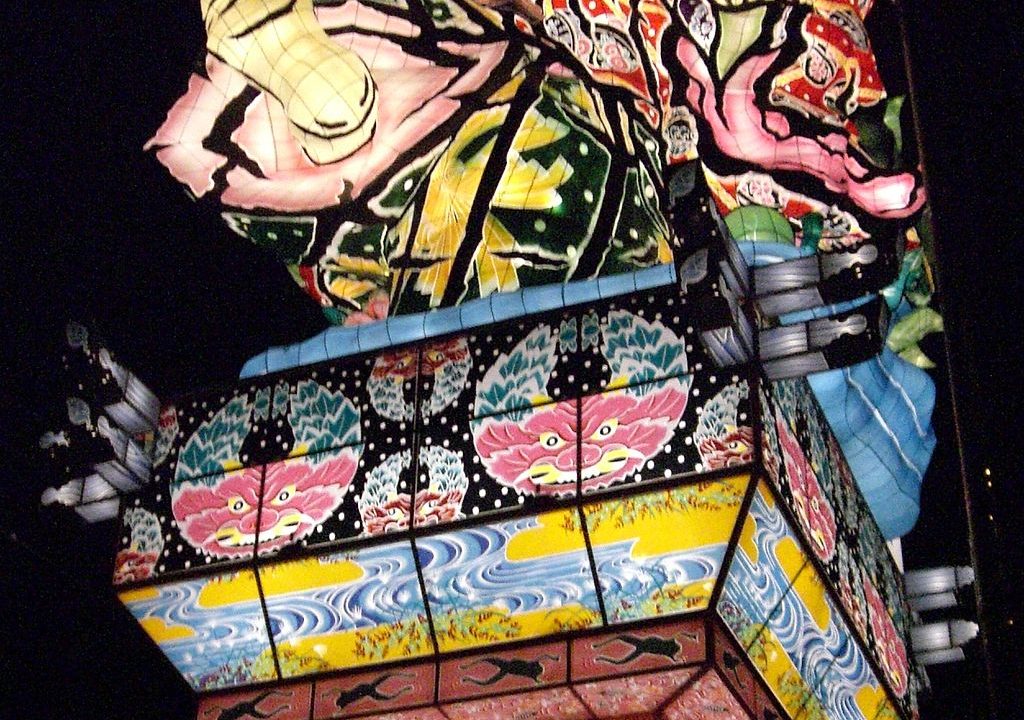

補註: 上記引用は弘前のお殿様のお話。

唐内坂(=常盤坂・弘前市)の解説は、「くぐる鳥居は鬼ばかり」さんのサイトに紹介されている。 https://yuki.liblo.jp/archives/18014844.html を参照。

**

「津軽はいいところですわ、山も野も川もきれいで、あんなにきれいなところはどこにもありませんわ」とあだこは針を動かしながら云った、「でもわたくしには、帰るうちがないんですの」(山本、同書、p335)

津軽鉄道線の津軽飯詰~五農高前。バックは岩木山(ウィキペディアから引用)

津軽鉄道線の津軽飯詰~五農高前。バックは岩木山(ウィキペディアから引用)

**

・・「名はいそです」と彼女は云った、「あだこというのは国の言葉で、子守とか下女のことをいうんです」(山本、同書、p245)

**

**

・・九つか十くらいのときだったろう、場所は半蔵門の堀端で、おれは一人だった、・・ふと、いま自分に触れていった風には、二度と触れることはできない、ということを考えた、どんな方法をもちいても、いちど自分を吹き去っていった風にはもう二度と触れることはできないーーーそう思ったとき、おれは胸を押しつぶされるような息苦しさ、自分だけが深い井戸の底にいるような、まっ暗な怖ろしさに圧倒された」(山本、同書、p330)

**

・・しかし、それと同時に、あの娘が自分から去ってしまったこと、この世では決して、自分の妻にすることができないと思うと、ーーちょうど少年のころ、堀端で夏の終わりの風に吹かれていたときのように、この胸がつぶれるような、なにもかもむなしいという感じにおそわれてしまう」「・・この世にあることはすべてがむなしいと思うこの気持ちは、自分でもどうすることもできないんだ」(山本、同書、p333)

**

・・武家ならばそんなみだらなこともないだろうし、わけをよく話せば、請け宿がなくとも使ってくれるかもしれない。そう思って、この麹町一帯を歩きまわった。 その日は平河天神の社殿の床下で寝た。(山本、同書、p348)

**

補註: 私は出張の折には永田町〜麹町の都市センターホテルにしばしば投宿していたものなので、その界隈をよく歩いたものだ。永田町から坂を上って、麹町から四谷へ下っていく道は、東京の心臓部でありながら、町のサイズ感が適当な「人サイズ」で歩きやすく親しみ易い。岡本綺堂の物語の本拠地でもある。また、金子光晴も大学生時代にはこの界隈を歩き回って(うろついて)いたという。周五郎氏もこの辺りに土地勘があったのであろうか。

**

補註: 『あだこ』・・も『おたふく』と並んで、疲れ切った大人のためのフェアリーテイルと云ってよいかと思う。「・・この世にあることはすべてがむなしいと思うこの気持ちは、自分でもどうすることもできないんだ」とこぼす「十四くらいの泣き虫の女の子か、六十くらいのぐちっぽい老いぼれ(山本、同書、p333)」を救うには、特効薬の『あだこ』が天から降ってくるのを素直に待ち迎えるのがよい。けれど、それがありえない蓋然性というなら、この周五郎氏処方による『あだこ』などの諸物語を、アナフィラキシー副作用の起こる心配がない、安全なワクチンとして、呑み読み聴きすると良いかと思う。いずれにしても、哀しさや虚しさ、ニヒリズムの風邪やインフルエンザから立ち直るまでには、ずいぶんと時間がかかることであろう。焦らないでゆっくりと癒していかなければならない・・周五郎氏の物語は素直で暖かい。

**

**

*****

*********************************