2025年2月24日 月曜日 晴れ

三浦佑之(みうらすけゆき)古事記講義 文春文庫 2007年(初出は「文學界」2003年一月号〜四月号、単行本は2003年文藝春秋刊、文庫本は2007年)

**

・・古事記が語る伝承は、その分岐点で、王権を逸脱する者たちへの視線を抱え込んで語られるのが特徴です。それはおそらく、王権の外側に位置した、あるいは王権と外部との狭間に位置した語り手を、古事記の語りが抱え込んでいるからです。

英雄物語というのは、どうやら、このというのがキイポイントになりそうです。もちろん、王権の内部にも語り部はいたはずです。それは、王を賛美し、王権の歴史を称える語り部です。しかし一方で、その外側に、あるいは狭間の世界に位置して王権の出来事を語る者たちがいたのだということを、古事記の語りは示しているのではないでしょうか。マヨワとツブラノオホミの物語でいえば、それはマヨワに肩入れし、ツブラノオホミに共感を寄せながら伝承を語り継ぐ者たちだということになります。(三浦、同書、p259-260)

**

古事記に語られている神話や伝承の深み

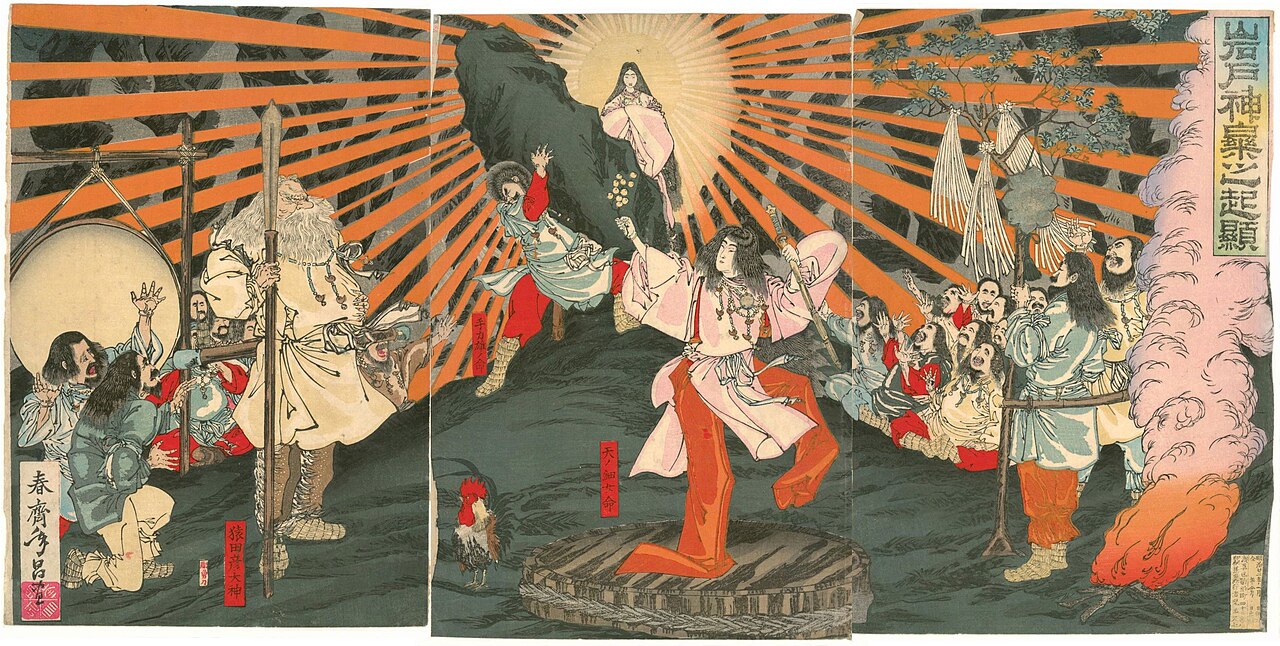

それは、古事記という固有のテキストのなかに閉じこもろうとするものではなく、古事記を外に開いてゆこうとする試みです。わたしたちが暮らしているこの日本列島において、古代の人びとはどのような神話や伝承を語り継いでいたのか、それはなぜ語られたのか、そこから古代の人びとの思考や行動をどのように見いだせるのかということをくり返し問い続けながら、古事記の神話や伝承に向き合ってみることにします。(三浦、同書、p18)

神話とは何か

わたしはこう説明します。神話というのは、いま、ここに生きてあることの根拠を語るものだ、と。(中略)・・そのとき、なぜ自分たちはここに生きてあるのか、この世界はどのような場所か、人はなぜ生まれたのか、なぜ死んでゆくのかと問いたくなります。いつの時代もおなじですが、人は、そうした不安を納得し受け入れるために、生きる根拠が必要なのです。そして、それを保証するのが神話です。(三浦、同書、p26)

**

・・古代の人びとがそうであったように、われわれにもまた神話が必要です。人はなぜ生きるのかということの答えを求めようとするかぎり、人は神話に行きつくしかないからです。そして、現代の神話は、科学と呼ばれています。(中略)古代の神話もまた、始まりを求め、生命のメカニズムを究めようとしました。それが、人が人であるためには必要なことだったからです。ただ、われわれとは思考の方法や回路がすこしだけ違っていたに過ぎません。(三浦、同書、p99)

**

古事記の英雄物語では、語り手は、語られる主人公に身を寄り添わせるようにして物語を語っているということです。そしてそれこそが日本書紀の文体との決定的な違いだといえるでしょう。マヨワとツブラノオホミの最期に涙したり、オケ・ヲケ兄弟の凱旋に喝采したりする古事記の視線は、語り手と聴き手との共振関係のなかに生み出されていったのです。(三浦、同書、p284)

**

*****

*********************************