2016年1月7日

金谷治 孟子 岩波新書 1966年

孟子のヒューマニズムや民主思想の限界:

孟子の政治哲学はもとより統治者のために考えられたものである。民衆の立場に身をおいて、民衆にむかって説いたものではない。かれの念願は、混乱した世界を新しい道徳的な政治理念で秩序づけることであった、民衆の勃興をそのままにどこまでも肯定することではなかった。民衆への同情というものも、もとより限界がある。民衆の側に完全に身をおいて、その経済的な向上を戦いとってゆくというようなものではなかった。社会的な階級序列のなかで一応の民衆の地位の安定をはかったにすぎないといえる。民衆のための政治ではあっても、民衆の権利を正当に認める近代的なデモクラシーの思想では、ついになかった。そのことは、精神労働者と肉体労働者を分別した次のことばに、はっきりと示されている。(金谷、同書、p103-104)・・・心を労する者は人を治め、力を労する者は人に治めらる。人に治めらるる者は人を食(やしな)い、人を治むるものは人に食(やしな)わるるは、天下の通義なり。(孟子、滕文公上篇)

それにしても道徳とは縁遠い教養を持たない民衆が、いつも被治者として、そして租税を納める義務を持つものとして、わくづけられているという事実は、重要である。それは、封建体制の維持にとっては、きわめて好都合な思想であった。「孟子」が、国教となった儒教の重要な典籍となったのには、やはりそれだけの理由があったのだ。(金谷、同書、p104)(補注)

しかし、こういう点を十分考慮に入れてその限界を認めたところで、孟子の政治哲学が持つヒューマニズムや民主的な傾向は、やはり歴史的なものとして高く尊重されねばならない。要するに統治者のものだということでかたづけるなら、孟子が当時の諸侯の意思にさからってまで民衆のために力説した、そのパトスの意味が消えてしまうであろう。そこに積極的な意味を認めるのに、やぶさかであってはならない。(金谷、同書、p105)

*****

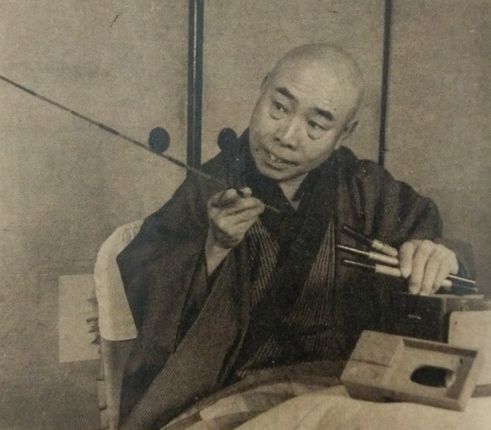

補注: わが安藤昌益の孟子批判もご参照下さい。

ほぼ2000年も後世からの、そしてやや一面的な観点からの孟子批判という難は否定できないものの・・・「心を労する者は人を治め、力を労する者は人に治めらる。人に治めらるる者は人を食(やしな)い、人を治むるものは人に食(やしな)わるるは、天下の通義なり」という孟子の思想の限界に対して、決然きっぱり「否!」と断じた昌益もまた真に偉大な先覚者である。

昌益と(ノモス化された)儒教に関しては、このウェブサイトの別紙ページ(昌益:生活体のもつ自然の摂理を重んずるところが起点 2016年1月13日付け)もご参照ください。以下、同ページより引用:

(昌益は)体制を「法(こしらへ)」とよび、「儒者聖賢は・・・・私偽の法(こしらへ)を為(つく)り、耕さず貪食・・・乱惑の根始なり」「不耕の者、凡て国の虱(しらみ)なり」と朱子学下の武家の体制を痛罵している。

*****

**********