2020年12月31日 大晦日 曇り

菊池良生 戦うハプスブルク家 近代の序章としての三十年戦争 講談社現代新書1282 1995年

**

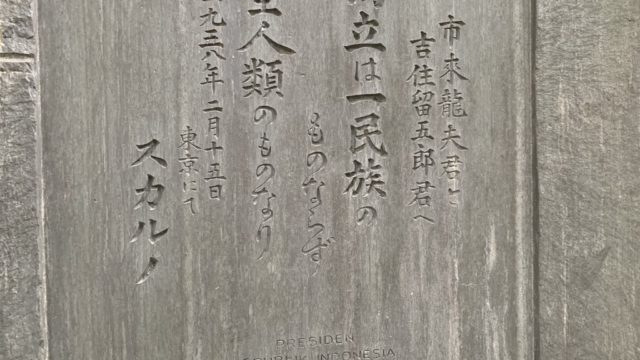

・・その皇帝軍の圧力により元来、臨時租税である軍税を恒久的租税に切り替える道も開けてきた。しかし、その税の徴収は軍隊が直に行うのではなく、皇帝直属機関によるものでなければ意味がない。こうして近代国家の整備が進む。もちろん、この場合の国家とは、帝国大諸侯国の一つであるハプスブルク家世襲領のことである。帝国全体に関してみれば、他の大諸侯国がそれぞれ主権国家を目指して国内整備に取り組んでいる。 ともあれ、三十年戦争を通じて帝国内外で少しずつ国家理性、国家意志が形成されてきたとき、帰属意識の希薄な大傭兵隊長ヴァレンシュタインは抹殺の対象となる。・・ヴァレンシュタイン暗殺とは「従来の倫理的、法的制約から抜け出た国家的必然性の意義がますます強調されていった時代風潮を鮮やかに写し取った事件であった」(シューベルト)のである。 ・・一六三四年二月・・二十五日、ヴァレンシュタインは皇帝(=フェルディナント二世)の刺客により暗殺される。・・ヴァレンシュタインは事ここに至ってなお依然として恩赦の可能性を信じていたことになる。こうしてヴァレンシュタインは自身が暗殺される真の意味(補註*)を遂に解さぬまま、三十年戦争の舞台から消えた。(菊池、同書、p142)

**

補註* 「真の意味」=大きな歴史の流れの中での自分の死ななければならない「真の意味」を解するのは、その現実を生きている生身の人間にとっては難しいだろう。「長い老後」を過ごすことの出来る現代人ならばいざ知らず、神聖ローマ帝国の「皇帝軍」の(第二次)総司令官・現役であるヴァレンシュタインにとっては、非常に不可解だったろう。ゲーテの戯曲「エグモント」の主人公の死(菊池、同書、p60~62)との対比(~相同性)からこのような記述となったと思うが、これは少し酷な歴史叙述の視点ではなかろうか。

補註の補註: これを書いているうちに、以前に紹介した司馬遷の蒙恬将軍批判を連想した。 https://quercus-mikasa.com/archives/2681 <以下引用> われ北辺にゆき、直道より帰る。行く行く蒙恬が秦のために築きしところの長城の亭障を観るに、山を塹り谷をうずめ、直道を通ず。まことに百姓(ひゃくせい)の力を軽んず。・・・而して恬は名将たり。この時をもって強諫(きょうかん)して、百姓の急をすくい、老を養い孤をめぐみ、務めて衆庶(しゅうしょ)の和を修めずして、意におもねり功(こう)を興(おこ)す。これその兄弟(けいてい)、誅に遇う、また宜(むべ)ならずや。なんぞすなわち地脈を罪せんや。(司馬遷、史記 3 独裁の虚実 徳間文庫 2005年、p244)

*****

*********************************